SPaRe’s erstes Arbeitspaket umfasst die anwendungsorientierte Recherche und Zusammenstellung von aktuell vorhandenen Papierverbunden, die einen erhöhten Rejektanfall in der Papierproduktion nach sich ziehen. Das Einbeziehen unterschiedlicher externer Akteure soll dabei einen praxisnahen Einblick in die aktuelle Produktion von Papierverbunden und damit einhergehenden Problemen auf Seiten der Recycler liefern. Kriterien zur trocken- und nassmechanischen Sortier- und Verwertbarkeit der Papierverbunde definiert und validiert.

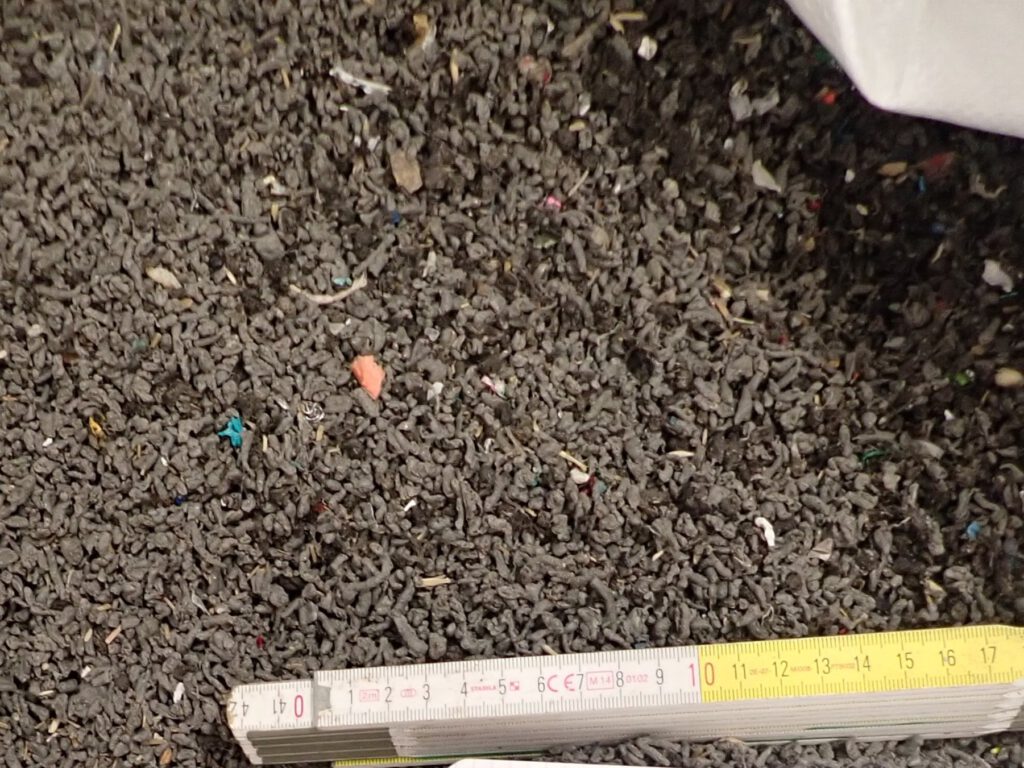

Im Zuge des Projekts wird auch die Charakterisierung des Papierrejektanfalls in Deutschland erfolgen. Dabei wird zunächst zwischen der trockenmechanischen Sortierung und der nassmechanischen Stoffaufbereitung unterschieden. Analysen der Rejekte umfassen die Bestimmung der stofflichen Zusammensetzung inklusive des Anteils an Störstoffen sowie die Analyse von Recyclingkontaminanten. Zusätzlich werden weitere Laboranalysen bspw. zur Faserausbeute durchgeführt. Basierend auf den durchgeführten Probenahmen und Analysen werden anlagenbezogene Stoff- und Materialflussbilanzen der anfallenden Rejektströme erstellt.

Im Anschluss finden Untersuchungen zur Verringerung des Rejektanfalls durch Optimierung der trockenmechanischen Sortierung und nassmechanischen Prozessführung statt. Dabei werden die Möglichkeiten der Ausschleusung von Störstoffen und Recyclingkontaminanten innerhalb von Altpapiersortieranlagen untersucht. Ein adaptiertes Konzept einer Altpapiersortieranlage wird im großtechnischen Maßstab erprobt. Die Wirtschaftlichkeit des adaptierten Anlagenkonzepts wird hier von zentraler Bedeutung sein.

Um die Optimierung der nassmechanischen Stoffaufbereitung zu erreichen, wird der Fokus auf die Stoffauflösung gelegt. Abschließend erfolgt eine prozessübergreifende Bewertung zur Ausschleusung von Störstoffen und zur Verringerung von Faserverlusten sowohl in der trocken- als auch nassmechanischen Papieraufbereitung.

Im vierten Arbeitspaket erfolgt die Entwicklung von Aufbereitungs- und Sortierprozessen, die eine Konditionierung der Rejekte für nachfolgende Verwertungsprozesse ermöglicht. Aufgrund des komplexen Anfalls und der heterogenen Zusammensetzung unterschiedlicher Rejektströme erfolgt eine Zusammenstellung von Einzellösungen bezogen auf unterschiedliche Prozessführungen innerhalb der Papierproduktion. Die Darstellung der entwickelten Prozessalternativen wird im Technikumsmaßstab erprobt. Ein Scale-Up innerhalb von Demonstrationsversuchen in einen Industriemaßstab erfolgt für vielversprechende Aufbereitungs- und Sortieroptionen.

In SPaRe’s fünftem Arbeitspaket werden unterschiedliche Ansätze zur stofflichen Verwertung der Papierrejekte untersucht und entwickelt. Zur stofflichen Verwertung der immensen Mengen an Rejektmaterial und um letztlich eine nachhaltige Recyclingoption aufzeigen zu können, ist es notwendig, auf Technologien zurückzugreifen, die in den Anwendungsmaßstab überführt werden können. Das thermo-chemische Recycling ist dabei ein mögliches stoffliches Verwertungsverfahren. Mit laboranalytischer Forschung und messtechnischer Begleitung von Versuchen im Technikum und einer Großanlage werden die Produktqualität und Nutzbarkeit, aber auch die Bildung von Schadstoffen untersucht. Neben dem thermo-chemischen Recycling werden außerdem die Optionen des mikrobiellen bzw. rohstofflichen Recyclings geprüft. Vorversuche haben dieses Potenzial bereits aufgezeigt.

Für die Verwertungsversuche werden je nach Zusammensetzung zu bestimmende assoziierte Partner eingebunden, um das Recycling im größtmöglichen Maßstab darstellen zu können.

Um einen Überblick zu erhalten, erfolgt eine umfangreiche Darstellung der aktuell schon vorhandenen Möglichkeiten sowie eine Bewertung der bestehenden Rahmenparameter, die eine stoffliche Verwertung bisher verhindern.

Anschließend wird eine optimierte energetische Verwertung der Rejekte bei gleichzeitiger Entfrachtung von Recyclingkontaminanten angestrebt. Die Gasifizierung ermöglicht eine hochwertige, energetische Verwertung; einen weiteren Ansatz stellt die mechanisch-thermische Behandlung der Rejekte dar, wobei eine Erhöhung des Brennwerts sowie eine Verringerung des Wassergehalts angestrebt werden. Die Untersuchung verschiedener Verfahren erfolgt im großtechnischen Maßstab bei unterschiedlichen Anbietern und wird zusätzlich im Hinblick auf bisherige Vorbehandlungsmöglichkeiten bewertet.

Begleitend wird untersucht, ob die Entfrachtung von Recyclingkontaminanten durch das jeweilige Verwertungsverfahren gegeben ist. Dabei wird ein Fokus auf die Analyse von persistenten organischen Schadstoffen (POPs), insbesondere per- und polyfluorierter Kohlenwasserstoffe (PFAS) gelegt, die in Beschichtungen von Papieren für fetthaltige Lebensmittel eingesetzt und durch energetische oder thermische Verwertungsprozesse vermutlich bisher nicht eliminiert werden.

Die ökologische und ökonomische Bewertung wird begleitend zu allen anderen Arbeitspaketen durchgeführt. Dabei wird zunächst der aktuelle Stand der Entsorgungspraxis von Papierrejekten anhand einer Marktrecherche dargestellt. Zusätzlich wird eine Prognose mit Fokus auf das zukünftige Mengenaufkommen und die Verwertung unter Hinzunahme von relevanten Parametern durchgeführt.

Der Fokus dieses siebten Arbeitspakets liegt auf der ökologischen und ökonomischen Modellierung aller identifizierten Prozessalternativen. Dafür erfolgt eine gezielte Datenaufnahme während aller Arbeitspakete. Die Grundlage bildet die Bewertung der Rejektmengen und -qualitäten zur differenzierten Prüfung verschiedener Prozessalternativen auf ökologische und ökonomische Auswirkungen. Es werden Schemata entwickelt, die pro Papierproduktionsanlage adaptiert und zur Identifikation der besten Verwertungsoption genutzt werden können und diese in einem Entscheidungsbaum zusammengefasst.

Ebenfalls begleitend zu allen anderen Arbeitspaketen erfolgt die kontinuierliche Vermittlung der im Projekt generierten Ergebnisse an relevante Stakeholder und Akteure aus Verbänden, Wirtschaft und Industrie. Im Forschungsprojekt werden dafür jährlich sogenannte Akteurs-Workshops durchgeführt, um das im Vorhaben gewonnene Wissen regelmäßig mit, für den Projekterfolg wichtigen, Akteuren auszutauschen, zu diskutieren, und eine zeitnahe Übernahme der entwickelten Rejektverwertungsprozesse in die wirtschaftliche Nutzung sicherzustellen.